【最新動向】障害年金の不支給が増加|精神・発達障害では2倍に

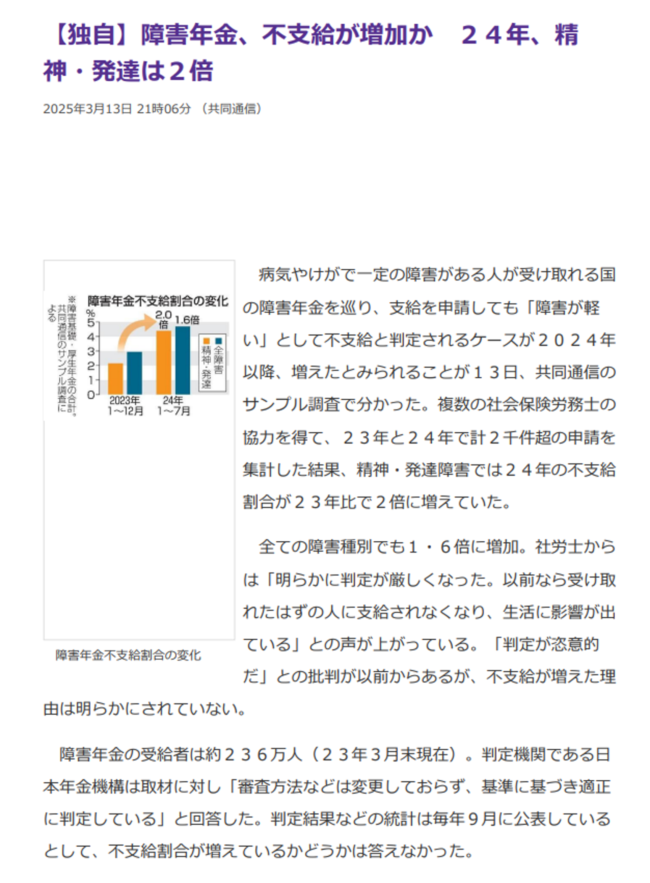

引用:【独自】障害年金、不支給が増加か 24年、精神・発達は2倍「東京新聞デジタル2025年3月13日 」

支給されない人が増えている ― 2024年から障害年金に起きている“静かな異変”

「この状態でも、もらえないんですか?」

ここ1年ほど、私たちのもとに寄せられる声の中で、最も多くなったのがこの言葉です。

2024年以降、障害年金の「不支給」または「想定よりも低い等級」での決定が明らかに増えています。

私たち社労士だけでなく、全国の相談現場でも同様の傾向が報告されており、これは一時的なものではなく、制度運用そのものに起きている“質的変化”といえるかもしれません。

Contents

数字が語る「審査の厳格化」

共同通信が2025年3月に公表した独自調査では、

2024年における精神・発達障害の不支給割合が2023年の2倍に。

さらに、すべての障害種別を含めても1.6倍に増加していることがわかりました。

審査基準自体に変更はないとされていますが、実務の現場では「通らない」「下げられた」ケースが相次いでいます。

支給を受けるべき状態の人が、何らかの理由で“そう見なされていない”のです。

支給されない理由:「食事が摂れる」「薬を飲んでいない」?

あるケースでは、重度のうつ状態により、会話も困難な女性が2級相当の診断書を添えて申請しました。

ところが結果は「不該当」。理由の一つに「抗うつ薬の処方がないこと」が挙げられていました。

実際は過去の過量服薬歴(オーバードーズ)のため一時的に服薬を控えていた時期だっただけで、その後は再開していました。

しかし、審査側はその“服薬していない時期”だけを切り取り、症状が軽いと判断したのです。

また別の申請では、「食事が摂れるようになった」との記述が、審査上「支障なし」と評価されました。

ですが、これは最悪期は3日で1食しか摂れなかった状態から、やっと1日1食に戻れたという実態がありました。「改善された」という事実だけが取り上げられ、その前提となる“苦しかった時間”は考慮されていません。

診断書では伝わらない?増える“裏取り”

2024年以降、申請後に以下のような返戻が急増しています:

・カルテ開示

・診断書での疑義照会(医師の追加の意見書)

・精神障害では「日常生活及び就労に関する状況について(照会)

「本当にその状態なのか?」という裏取りが厳しくなっており、特にポジティブな記述があれば“それが全体像”とされてしまう例があります。

今回の新聞記事による社労士は、「カルテの中から“外食に行った”といったエピソードだけを引き出され、『生活できている』と判定された」と語ります。

つまり、良い面だけが拾われ、悪い面は反映されにくい構造があるのです。

誰がどう審査しているのか、分からない ― 見えにくい「認定医」の実態

障害年金の申請では、提出された診断書などの資料をもとに、「この人には支給すべきかどうか」「何級に該当するか」といった審査・認定が行われます。

この審査を担うのが、障害認定医(認定医)です。2024年1月時点では、全国に約140人の判定医が在籍しており、そのうち精神・発達・知的障害を担当する医師は81人とされています。

一見すると十分な体制が整っているように見えますが、実はこの認定医について、申請者側が知ることのできる情報はほとんどありません。

例えば、

・判定した医師がどの分野を専門としているのか

・発達障害や知的障害に詳しい医師かどうか

・審査の経験年数や専門的知見の深さ

といった基本的な情報すら、非公開となっています。

そのため、たとえば「発達障害の申請なのに、発達障害に詳しくない医師が判定していた」という可能性があっても、確認する術が一切ないのです。

このような「見えなさ」は、

なぜ自分の申請が通らなかったのか

なぜ想定よりも低い等級になったのか

といった疑問や不安に対して、納得のいく説明を受けられない状況を生み出しています。

私たち社労士や障害者団体からは、

「少なくとも、判定医の専門分野や審査経験年数だけでも公表してほしい」

という声が以前から出ていますが、現時点では実現していません。

この“審査の中身が見えない”状態は、制度を利用する側にとって非常に大きなストレスや不安のもととなっています。

審査運用の変化は“空気”で分かる ― すべての審査がそうとは限らないが…

厚生労働省や日本年金機構は、「審査基準や方法に変更はない」としています。

たしかに、すべての審査において支給が厳しくなった、というわけではありません。

実際に、適切な審査により正当な結果が出ているケースも多く存在します。

しかしその一方で、これまでであれば2級と認定されていたような状態の方が「不該当」になったり、等級が下げられたりする例が、2024年以降、一定の傾向として増えているのは事実です。

とくに、障害年金を申請後にカルテ開示、主治医への詳細な意見書の照会文書、日常生活及び就労に関する状況について(照会)のような“対応”が頻発していることは、審査の運用がより慎重・厳格になってきている兆候と見ることができます。

このような動きは、明文化された基準の変更ではなく、“運用”の段階での判断基準や評価のされ方に変化が出ていると感じられます。

また、2024年1月に日本年金機構の理事長が11年ぶりに交代したという出来事も、運用の変化と無関係とは言い切れません。

内部の方針や評価基準に微細な調整が加わるだけでも、申請者にとっての「通りやすさ」は大きく変わることがあるのです。

障害年金の申請は「書いて出せば通る」ものではなくなっている

障害年金は本来、誰でも自分で申請できる制度です。

しかし、今のように診断書だけで完結せず、申請後のやり取りが重視される状況では、「ただ書類を整えれば通る」とは言えません。

診断書に不備がなくても、返戻への対応、医師照会への返答内容、カルテ記載内容の読み方など、審査側の見方や評価の傾向を理解したうえで申請内容を補強する対応が求められることが増えています。

申請書類がどれほど正しくても、「伝わらない」可能性がある。

今の障害年金申請には、制度の表と裏の両方を理解した“支援”が必要不可欠になっています。

これから申請を考えている方へ ― 「正しく伝わる」ためのサポートを

障害年金は、ご自身の生活の中で生じる困難に応じて受け取ることができる制度です。

しかし今は、書類を提出すれば自然に通るというものではなくなっています。

特に2024年以降、審査がより慎重になり、不支給や等級が下がる例が増えています。

「この状態で通らないなんて…」

「診断書はあるのに、結果は不該当だった」

こうしたケースは、今や珍しくありません。

障害年金の審査では、実際の困りごとや生活の状況が“適切に伝わっているかどうか”が大きく影響します。

でも、自分でそれを言葉にするのは難しいこともあります。医師に何かをお願いしたり、細かく説明したりするのも、負担に感じる方が少なくありません。

診断書以外に、どんな情報を伝えると効果的か、生活の中での困りごとを、どう言葉にすると審査に伝わるのか、今の制度の動きに合わせて、どう備えればよいのか

これらを一緒に整理し、ご本人のご負担をできるだけ減らしながら、丁寧に準備していきます。

「はじめてで不安」

「どこから始めればいいのか分からない」

そんな方も、どうか一人で悩まず、まずはご相談ください。

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みに

お応えさせていただきます。

特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して

丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。

まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

お電話はこちらから

TEL : 072-245-9675(タップするとかかります)

営業時間:平日 9:00~19:00 土・日・祝日9:00〜16:00

※コールセンター受付時間:24時間

営業時間外に頂いたお電話はコールセンターでご用件のみ承り、翌営業日以降に折り返しご連絡する形での対応となります。

メールでのお問い合わせはコチラ

- 社会保険労務士

-

ご覧いただきありがとうございます。

堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。

障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、

ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。

- 2025.09.11コラムペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!

- 2025.07.15お知らせ【8/14 臨時休業のお知らせ】

- 2025.07.07コラム脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!

- 2025.05.30お知らせ【臨時休業のお知らせ】 誠に勝手ながら、社内研修のため 5月31日(土)は終日休業とさせていただきます。

新着情報の関連記事はこちら

- ペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!

- 脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!

- 高額療養費制度の改正見送りについて

- ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請するポイントや注意点を社労士が解説

- GW期間中の営業日について

- 就労移行支援事業所で障害年金の勉強会を開催いたしました!

- 10月19日(木)国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)にて相談会を開催いたします。

- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!➂

- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!②

- 5月19日(木)にプルデンシャル生命保険株式会社にて勉強会を実施いたしました

- 2021.2 .22発行 ぎょうけい新聞社「士業プロフェッショナル」に掲載されました

- 令和3年3月分から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

- TVホスピタル2019年3月号vol.56の紙面に相談会告知しました

- 12月6日(木)貝塚市民福祉センターで無料相談会を開催します

- お客様の声 2017年9月

- お客様の声 2017年8月

- お客様の声 2017年7月

- 障害年金の種類

- お客様の声 2017年6月

- お客様の声 2017年5月

- 堺で障害年金の認知活動を行っています

- お客様の声 2017年4月

- お客様の声 2017年3月

- お客様の声 2017年2月

- 9月4日に産経新聞に掲載されました!

- 10月1日より、事務所移転のお知らせ

- 平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。

- 【完全予約制】無料相談会開催@ビッグ・アイ(4~5月)